Alguna vez fui Lionel Messi, papá…

Al hablar de soledad, de futbol, sólo puedo pensar en el futbolista más solo del mundo: Lionel Messi. Y en cómo mis amigos de la infancia y yo veíamos en este deporte la única forma de afirmar nuestra individualidad en el mundo.

–Señor –dijo aquel chico a mi padre–, su hijo da patadas.

Aunque me alejaba –corriendo, gritando, con los brazos abiertos, mirando al cielo y festejando un gol– alcancé a escucharlo.

Tenía cinco, seis años, una pelota que me había obsequiado papá, y la idea –simple y a la vez compleja– de que había que llevar esa pelota hasta un sitio delimitado por un árbol y una roca e introducirla entre ambos… a costa de lo que fuera.

–Discúlpalo, no sabe jugar –respondió mi padre.

Ese episodio de mi vida tuvo lugar una tarde de 1973, 1974, en el parque de la colonia Guadalupe Tepeyac, un barrio situado al norte de la Ciudad de México, y al día de hoy no puedo olvidar ese agravio: mi padre declarando en mi presencia –y también delante de mi inocencia– que yo no sabía jugar al futbol.

No le reclamé ni le dije nada, nunca, después de todo qué me importaba lo que pensara papá si de lo que se trataba era de patear aquella pelota y llevarla al otro lado del campo para hacerla trascender en el espacio delimitado por aquel árbol y aquella roca. Y yo lo había hecho.

El fútbol era eso entonces, al menos para mí: perseguir una pelota, alcanzarla, mantenerla cerca de tus pies y correr con ella al extremo opuesto de tu origen, es decir, hacia tu destino, siempre con la idea de dejar atrás a tantos chicos como fuese posible y marcar un gol.

No fui el único que pensaba eso. Recuerdo los nombres de otros (Marcos, Leonardo, Carlos, Fernando, Lisandro, Pablo, Octavio, Jesús…) que, como yo, ignoraban que el fútbol es un concepto colectivo y pretendían, de manera inconsciente, afirmar su individualidad en el mundo a costa de negar su pertenencia a él.

La Tierra tenía entonces el mismo tamaño que ahora y nosotros –¡qué curioso! – siendo tan jóvenes e ingenuos la imaginamos mucho más grande de lo que en realidad era.

Afirmarse como individuo –sea cual sea la época de la vida que se escoja para ello– y reclamar el espacio del Universo que a uno le corresponde en tanto ser vivo que lo habita, no es algo sencillo. Debes conocerte a ti mismo, reconocer tus flaquezas y apuntalar aquellas virtudes de las cuales puedas extraer algo, si no único, muy cercano a la unicidad.

Yo daba patadas, es verdad, sin intención de lastimar, pero con toda la intención de robarle la pelota a aquellos chicos con los que aprendí a jugar fútbol. Más que torpe era torpemente voluntarioso, y la vida me iba en recobrar aquella pelota que por derecho me pertenecía y los niños rivales me habían robado. Si conseguía hacerme con ella a fuerza de una, dos o tres patadas, y luego llevarla al arco rival, la vida, mi vida –la vida de un niño de cinco años– tendría sentido.

Cuando papá le dijo a aquel chico que yo no sabía jugar futbol, no me entristecí ni juré demostrarle nada. El fútbol era un juego, sólo un juego. Y ganar una idea boba y simple.

Pasó el tiempo. Aprendí a esconder la pelota entre mis pies, a hacerla girar, a alejarla y a acercarla a mí. Un día, incluso, dejé de dar patadas y aprendí a recibirlas… pero no me gustó: quienes me pateaban no querían hacerse con la pelota, sino hacerme daño. Y entonces, no sé si cobarde, ingenua o estúpidamente, decidí que mi posición en el campo sería la de portero.

Ser el último hombre, la última línea de defensa, fue mi modo de afirmar mi individualidad, de escoger y defender un espacio en el Universo, en mi mundo y en mi vida. Acaso estaría solo, pero al fin y al cabo podría demostrarle a mi padre que, a pesar suyo, había aprendido –al fin– a jugar futbol.

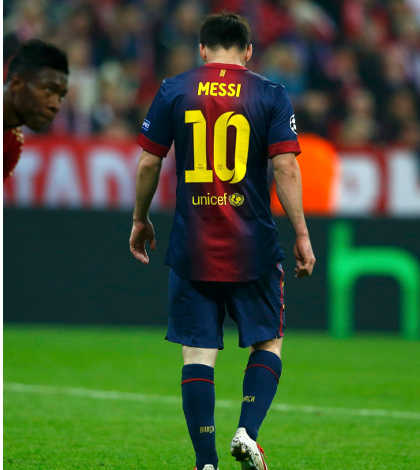

Hablo de soledad, de futbol, y sólo puedo pensar en el futbolista más solo del mundo: Lionel Messi.

Messi se planta en el medio campo, camina unos pasos hacia delante cuando la pelota empieza a rodar… y espera. Sus compañeros batallan para retener el balón, para pasarlo, para impulsarlo hacia delante mientras él corre detrás de la pelota. Cuando al fin logra hacerse con ella, los rivales lo masacran a patadas. Él ignora el dolor y, si cae, se levanta como si nada hubiera pasado. Si la pelota va lejos corre por ella; si está cerca suyo, la pelea aunque lo crucifiquen. Y, cuando al fin la retiene, corre con ella, casi atada a su pierna izquierda, con la única consigna de hacerla trascender en el arco rival. Pero siempre va solo.

Messi no llora, no se duele, no gesticula, no hace trampa (como Maradona), no dice: “Señor, su hijo da patadas”. Messi sólo corre por la pelota, con la pelota y, si puede –y casi siempre puede–, la hace pasar entre tres palos y, como un niño, cuando anota, festeja sólo su individualidad con el Universo.

Hace unas horas, el Bayern Munich venció al Barcelona en las semifinales de la Champions League por cuatro goles a cero. No soy hincha del Barça, abomino de sus aficionados fundamentalistas que encontraron en un juego un subterfugio y un pretexto muy idiota para pretender independizar a Cataluña de España. Pero admiro profundamente a Luis Lionel Andrés Messi, el hombre-niño más solo del mundo.

Un día de hace mucho tiempo, cuando aún era niño y ya no daba patadas porque me convertí en portero, un amigo me dijo: “No puedo correr, me quedo aquí, sal tú”. Y salí. Alguien me pasó la pelota, alguien, y a media cancha la cogí, avancé con ella y empecé a dejar atrás a todos los chicos del equipo rival.

Muy cerca de la portería dos grandulones me salieron al paso, casi juntos y me tiraron patadas. Brinqué, me di un pase muy corto, casi caí… pero no. Lo último que recuerdo –y han pasado cerca de 40 años– es al portero vencido, a los grandulones vociferando al aire y a mí mismo alzando los brazos, mirando al cielo, festejando un gol.

No soy Messi, papá… pero esa vez casi lo fui.

Contacto:

http://asuntospendientesantesdemorir.com

Twitter: @Andres_M_Tapia