El movimiento estudiantil, la magia y los líderes

Una generación quedó marcada y las posteriores envueltas en la memoria y en la suerte de los jóvenes que pidieron libertades democráticas. La fuerza de esas jornadas aún conmueve.

Por Julián Andrade*

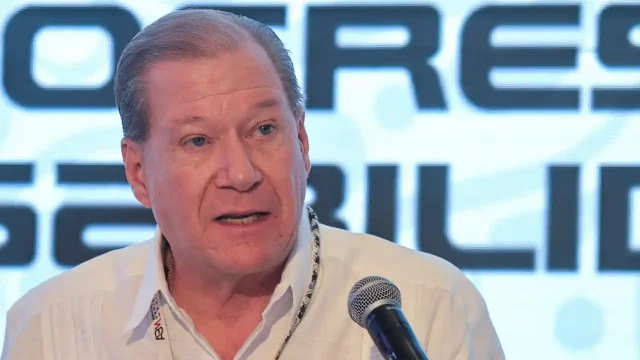

Hay algo de magia. Aún hoy, quienes fueron líderes del Movimiento Estudiantil de 1968 conservan el carisma que los catapultó sobre una ola que marcaría la historia del país.

La mayoría tenían unos 20 años y estaban estudiando la licenciatura. Unificaron escuelas y facultades, a la Universidad Nacional y al Instituto Politécnico Nacional y convergieron con la Universidad Iberoamericana.

Su pliego petitorio hoy parecería sencillo, pero en aquellos años resultó disruptivo: Libertades democráticas, diálogo público, liberación de los presos políticos y abrogación del artículo de disolución social, el que impedía cualquier tipo de protesta o de manifestación en el espacio público.

Las movilizaciones tuvieron un carácter festivo, porque imprimían una agenda novedosa y porque contrastaban con las rigideces de quienes tenían el poder y lo habían tenido por décadas.

Como suele ocurrir, dentro del propio grupo en el gobierno, existían corrientes y posiciones que no siempre convergían. Se impuso la idea de que el uso de la fuerza era la medicina adecuada para terminar con la enfermedad de la juventud y para impedir que “el caos” se adueñara de las calles a unas semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Fue un error garrafal y de carácter histórico. Por eso el 2 de octubre sigue presente en la memoria y refiere a un episodio que se sale de la lógica y que expresa todo lo que no puede ser.

Hoy sabemos que la mejor arma de la política es el diálogo y que no hay atajos en la construcción de los consensos, porque la configuración las agendas y las aspiraciones de la sociedad se moldean, para ser eficientes, desde la pluralidad.

Esto está más que claro en las muestras de apoyo a aquella generación que se movilizó para colocar los cimientos de lo que sería la transformación democrática de nuestro país.

Quienes encabezaron las protestas pagaron cara la osadía de ser parte de la historia. Tener la razón no siempre es suficiente, porque las marcas de la cárcel y el exilio no se borran y menos aún la presencia de la muerte, nítida y contundente en la Plaza de las Tres Culturas.

Luis González de Alba se quitó la vida un dos de octubre de hace dos años y Marcelino Perelló murió en agosto del año que le siguió; ambos son ejemplos de una generación que, acaso sin saberlo, forjó la idea de un porvenir.

González de Alba es autor de una obra sólida y que tiene aspectos relevantes en lo que se refiere a 1968: “Los días y los años” y “Tlatelolco aquella tarde”, dan cuenta de ello.

Perelló, por su parte, le dio a su vida un carácter libertario y mantuvo una coherencia dura, moldeada en la Rumanía de su destierro.

Nunca es sencillo y los tatuajes de la experiencia devuelven al 2 de octubre con todas sus acechanzas y promesas. 50 años y la fuerza de esas jornadas aún conmueve.

*Periodista y escritor. Es autor de la Lejanía del desierto y coautor de Asesinato de un cardenal.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.